高野聖って、お坊さんの話だっけ?

そうだよ。お坊さんが若いときに体験した、奇妙な体験を語ってくれる幻想小説だよ。

目次

あらすじ

高野聖(こうやひじり)は、高野山を本拠地として全国を行脚する遊行の僧。泉鏡花の『高野聖』では、物語の語り部である「私」が、帰省の途中で旅僧(宋朝)と出会うところから話が始まる。

宋朝が語る話は、山道を進むに連れ次第に不思議さ怪しさを増していく。そしてついに、山中の一軒家で出会った女は、道に迷った旅人を思うままに獣に変える力をもつ女だったと言う。

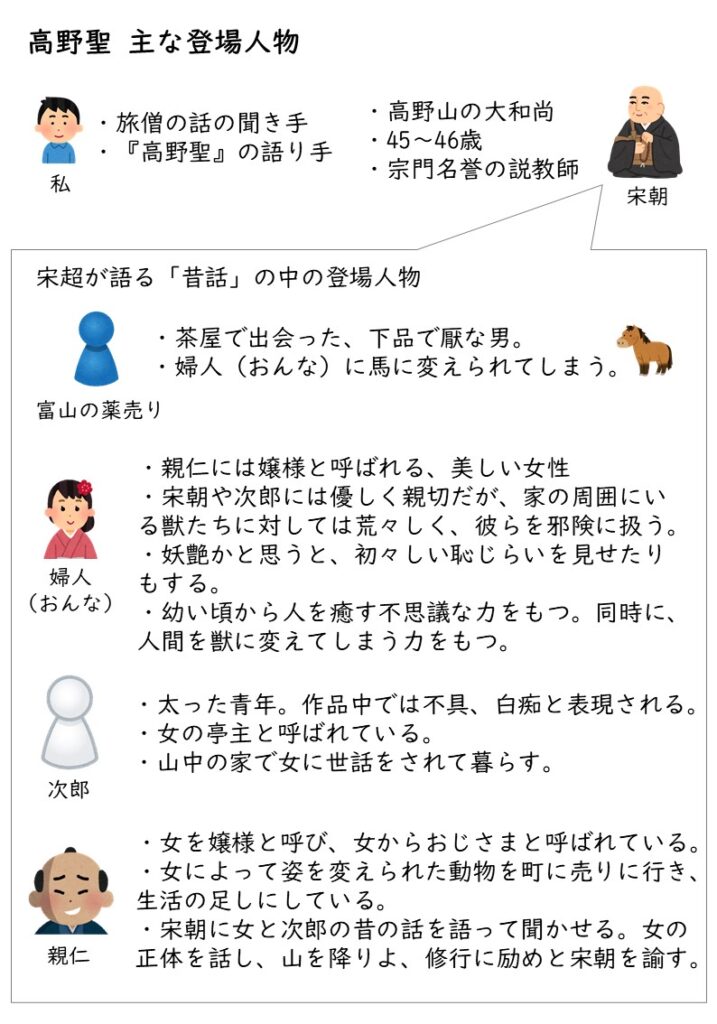

主な登場人物

著者紹介

明治後期から昭和の初期に活躍した小説家。作品は幻想的、怪奇的、浪漫的な特徴をもつ。尾崎紅葉に師事。幼いころに母を亡くしており、それが作中の母なるものへの思いにも反映されていると言われる。また潔癖症で有名だったらしい。

感想

『高野聖』には3人の語り部(私、宋朝、親仁)がおり、入れ子構造をとっている。まず「私」が『高野聖』全体の話を読者に聞かせ、「宋朝」は自身の若かった時の体験談を私に聞かせ、そして「親仁」が女の過去と正体を宋朝に聞かせる。この複雑な構成の話を破綻することなく成立させているところにまず感服する。そして、話は入れ子の内側になるほど、不思議さと怪奇さを増す。

「私」の話は、車中と宿での旅僧との会話であり、読者にこれは現実のお話しであろうと思わせる。「宋朝」の話は、大蛇や蛭の山道、山中の一軒家と少し昔話の世界に迷い込んだ感がある。「親仁」の話は、嬢様は人を獣に変える力をもつという現実とは思えないもの。それなのに、徐々に語り手を変え、語られる場所を山中の一軒家に移し、不思議さを怪奇さを少しづつ増していくことで、読者に違和感を感じさせずに怪奇譚を受け入れさせるつくりになっている。

女は、その手で人を癒す力を持つと同時に、自由自在に男を選り好み飽きれば獣に変える。妖艶かと思うと恥じらいを見せる。次郎には母性を思わせるような愛情を見せ、宋朝にも親切だが、自らが獣に姿を変えた元人間達のことは邪険に扱う。聖性と魔性の両面を併せ持つ存在として、憧憬と畏怖の対象として、女は描かれているのだろう。

作品中では、その女と関わる相手としては、次郎、親仁、宋朝と、男しか描かれていない。おそらく、そこに別の女性がいて、女同士の関係が存在したなら、男からみた「女の聖性と魔性」「女に対する憧憬と畏怖」を純粋な形で描くことは難しくなるだろう。

「親仁」によると、洪水の生き残りとなった女は、同じく生き残りの次郎の面倒を見ながら、山中の一軒家で暮らしている。女は「うまれつきの色好み」で「若いのが好き」、道に迷った旅人を選り好みして、飽きたら獣に変えるらしい。だが、だからと言ってそれが、山に残って白痴の次郎を亭主として、彼の面倒をみながら生きる理由となるのだろうか?女がひとり山を降りて生きるという選択肢は、作品が発表された明治の頃には、なかったのだろうか?

『高野聖』を宋朝の体験した怪奇譚として読むなら、魔性の女の説明として、道に迷った旅人を待ち構える理由は「色好み」で十分なのだろう。しかし「女」の側から見ると、その描かれ方は哀しい。誰かから愛されたり、次郎と親仁以外の誰かと信頼関係を築いたり、友人と交流したり、そういう可能性の全てを排除して、ただただ次郎の世話をして、老いて死んでいく。不可侵の魔性を維持するためには、女は孤独でなければならないのだろう。

作者の泉鏡花は、極度の潔癖症であったらしい。消毒のために何でも煮沸していたとか。作品中に若い頃の宋朝が、流行り病を恐れて川の水を飲むのを躊躇するシーンがある。『高野聖』で「川」は、その導入部にあたる水を飲む場面、女に身体を洗ってもらう場面、親仁に山を降りるように言われる場面と、重要な場で描かれる。その中でも導入部にあたるシーンでは、宋朝が水や流行り病を警戒する様子や心情が詳細に描写されている。水を飲むという何気ない場面にも、鏡花の特徴が表れているようで興味深い。

怖いお話?不思議なお話?

両方かな。そして、女と次郎を思うと、ちょっと切なくなるお話。

泉鏡花(1873~1939)『高野聖』は、著作権保護期間が満了した日本国内ではパブリックドメインの作品です。青空文庫、アマゾンKindle、楽天ブックスから無料で読むことができます。