中島敦の『山月記』は、「臆病な自尊心と尊大な羞恥心」ゆえに、虎に変身してしまった元エリート李徴のお話だ。

なんか難しそう

漢字が多めだしね。でも、読んでみると面白いんだよ

目次

主な登場人物

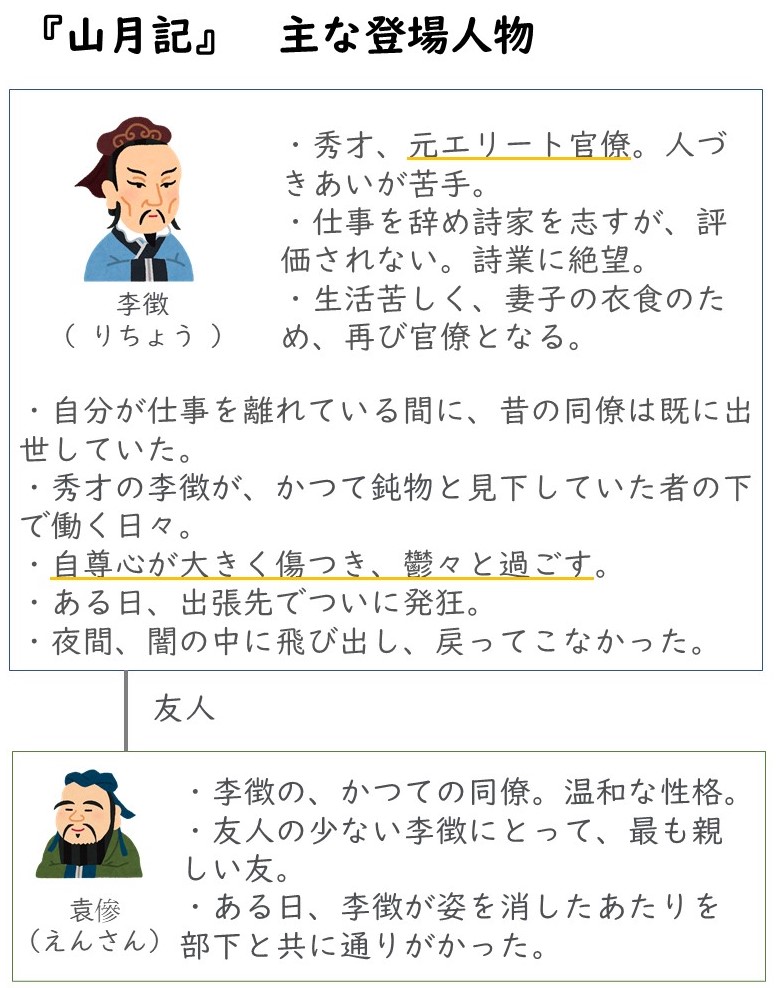

『山月記』の主な登場人物は、李徴(りちょう)と、袁傪(えんさん)だ。

あらすじ

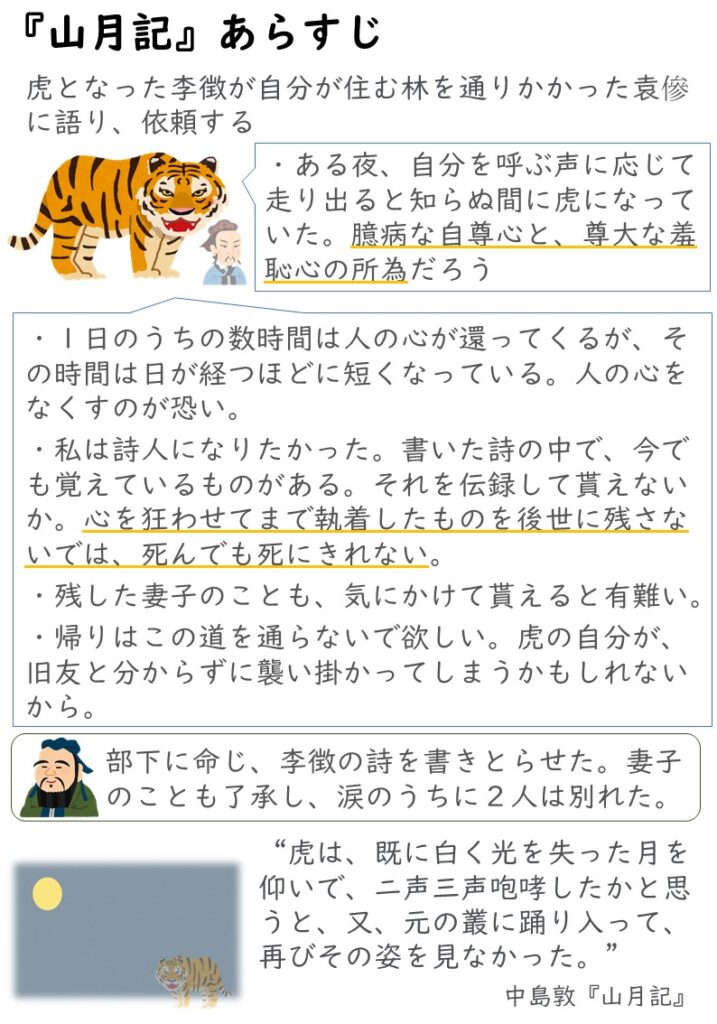

林中で出会った、虎になった李徴と、旧友である袁傪の短い再開と離別が描かれる。

著者紹介

『山月記』の李徴は、33歳の若さで病で亡くなった中島敦の投影であると解釈されることが多いようだ。エリートである点、文学を志しながら生活のための仕事をしている点、書かずにはいられず、表現せずにはいられない点、しかしながら世間的な評価は得られていない点(中島敦の評価が高まったのは彼の死後のようだ)など、確かに共通点は多い。

中島はその上で、自己の葛藤や焦燥や不満を、作品の主人公に投影させるにとどまらず、李徴の苦悩を鮮やかに描き出している。

感想

『山月記』は音読してみると、あるいはオーディオブックのナレーションで聴くと、そのリズムの心地よさに改めて気づく。しかもそれは、「かひなく立たむ名こそ惜しけれ」みたいな流麗な和調のリズムではなく、「天網恢恢疎にして漏らさず」みたいな、硬い漢文調のリズムだ。「山月記」は最初の1頁目を開いた瞬間に、漢字の多さや難解そうな字面にたじろぐが、そこを超えて読み始めると心地よいリズムにのって読み進めることができる。

『山月記』に限らず、中島敦の作品は漢文的な要素を多く含むが、それもそのはずと言うか、中島敦は、漢学・儒学の学者一家で育っており、彼自身も東京帝国大学文学部卒の秀才だ。幼いころから身についていた学問の素養に、彼自身の知識や能力や技術が加わることで、後世に残る作品が生み出されたのであろう。

私の自尊心も臆病で脆弱だ。そして私はそれをなるべく壊さないように後生大事に抱えて生きている。尊大な、と表現できるかどうかは不明だが、羞恥心は勿論あるし、できる限り恥ずかしい思いはしたくないと思っている。それを責められると、私も人としては生きていけない。虎にはなれそうもないので、兎か狸か、そのあたりに変身するしかなくなる。

「臆病な自尊心と尊大な羞恥心」を持つことは、李徴の言う「あさましい身」「醜悪な姿」にならねばならない程の大罪なのだろうか。自尊心と羞恥心を手放して、謙虚に鷹揚に生きていく、それが凡夫に求められる生き方なのだとしたら、この世はなかなかハードルが高い。

李徴の第一の願いは、自分の詩を伝録して欲しい、ということだった。それが果たされると、安心したのか、思い出したように妻子のことを話し、飢えないようにしてやってくれないかと袁傪に頼む。このあたりが「結局、自分が一番で、妻子は二の次かよ」と、ずっとひっかかっていて、李徴のことを薄情で冷徹な男だと思い、あまり好きになれずにいた。

もちろん、李徴は自分と詩作が大事だったのだろう。それでも、詩で名声を上げることができなかった李徴が、信念をまげ恥を忍んで、生活のために再度官僚となったのは妻子のためだったし、虎になってもなお、妻子を思う気持ちも忘れられずにいた。薄情にも冷徹にもなりきれない男だったから、自尊心を傷つけ続ける暮らしに耐えられなかったのだろうと思うと哀しい。

李徴は自身で、「己の中の人間の心がすっかり消えて了えば、恐らく、その方が己はしあわせになれるだろう。」と言っている。「だのに、己の中の人間は、その事を、この上なく恐ろしく感じているのだ。」とも。なぜだろう。なぜ、幸せではなくても、李徴は人でいたいのだろうか。虎に変身したのは、罪に対する罰ではなく、苦悩に対する解放であったかもしれないのに。

最後の李徴の咆哮が哀しく聞こえるのは、「たとえ不幸であっても、人として生き、人として死にたい」という、普段は気づいていないことにしている私自身の小さな願いを、そこに見るからかもしれない。

中島敦(1909~1942)『山月記』は、著作権保護期間が満了した日本国内ではパブリックドメインの作品です。青空文庫、アマゾンKindle、楽天ブックスから無料で読むことができます。

アイキャッチ画像 Image by Alexandra ❤️A life without animals is not worth living❤️ from Pixabay